2022.9.10(Sat)-2022.10.10(Sun)

11:00~18:00(最終日は16:00 まで)

※画像クリックでPDFが開きます

宇佐美の国立のアトリエの庭には鉄棒があった。体操選手になっていたかもしれない画家は、教壇でも軽くステップを踏んでいるように見えた。

それは40年も前のことである。

画家はその身体を隅々まで十分に使いこなして西洋の美術史を駆けぬけ、さらにそこから踏みだす歩幅もみずからの身体に忠実であった。

その様相が変わるのは『ライフ』誌の写真に4つの人型を見出してからである。

画家はそこに自己の身体性のすべてを埋めこんだ。そうすることで現代美術の荒野はあらたなフィールドに更新されることになった。

「特異な感性は、もはや現代の芸術的課題ではない」のだ。そして人型が円相に内接されると、たしかに画家は消えた。

この時点を宇佐美のピークと見る者は多い。そういう考えもあるかもしれない。しかし画家自身はそうは思わなかった。

宇佐美の身体は螺旋を描くのだ。絵画は知の総体ではない。画家の知とは、むしろそこから離陸するためのものにほかならない。

だからこそ、その身体は再び召喚された。

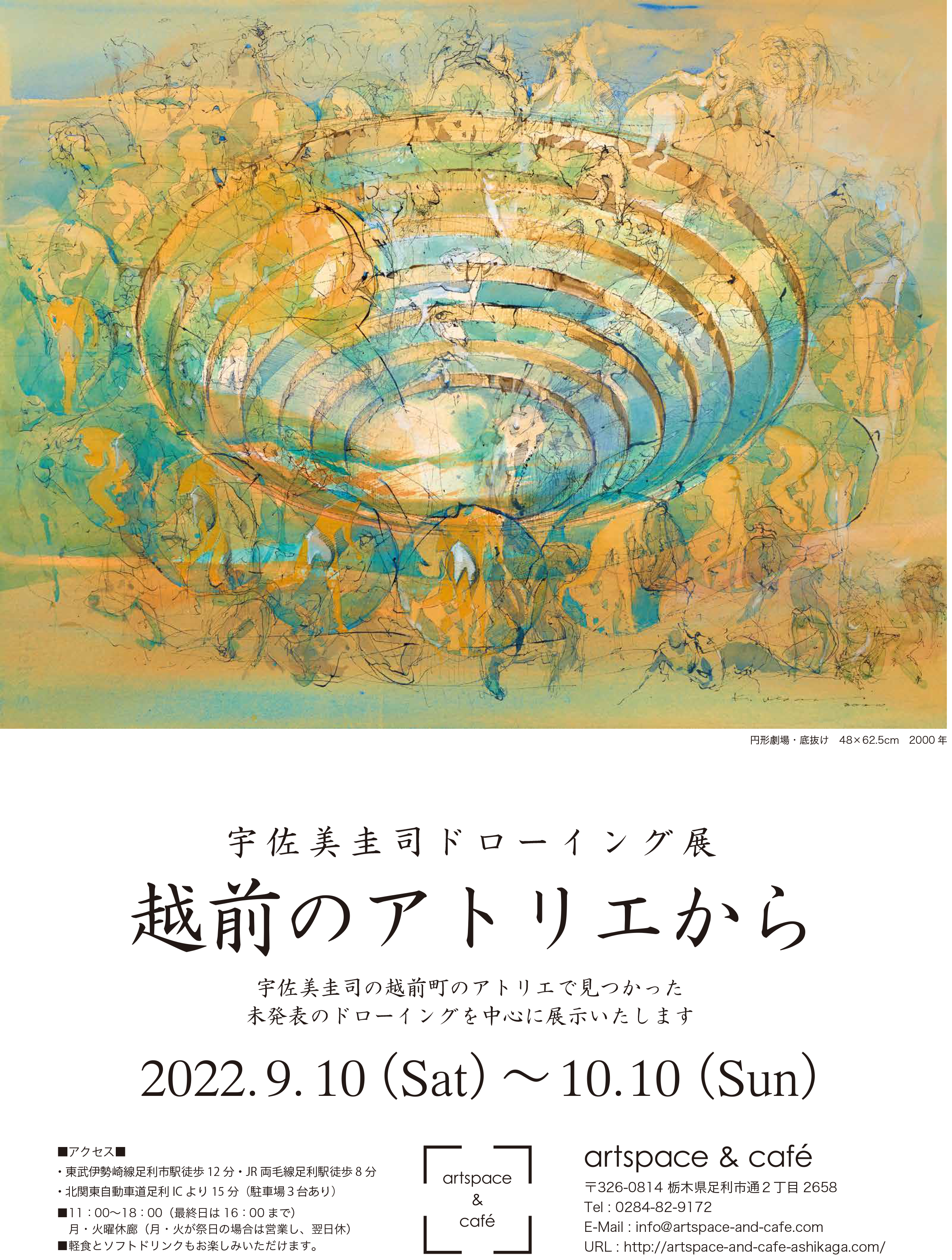

渦巻く円相の背後にざわつく身体のゆらぎがあらわれたとき、私は画家の画家たる所以を思い知った。

描くことで荒野に至り、描き続けることでそこから脱出し、並走する論理で世界を構築した画家は、

しかしその世界が未だ画家の世界であることに気づき、みずからをもそこに映しだす場所を求めて、身体の旅に出たのである。

今回展示されるドローイングには、ドローイングであるがゆえにより明瞭に旅の途次にいる画家の姿が浮かぶ。

すでに宇佐美圭司はいないのだが、私たちも宇佐美もたしかにここにいると言ってよい。

浅倉祐一朗(美術評論家)

宇佐美圭司 Keiji Usami

1940年 大阪生まれ。

1963年 初めての個展を南画廊で開催。

1965年 「新しい日本の絵画と彫刻展」に出品(ニューヨーク近代美術館)。

1967年 第5回パリ青年ビエンナーレ(パリ市立近代美術館)に日本代表として出品。

1969年 「レーザー・ビーム・ジョイント」展をジューイッシュ美術館(ニューヨーク)で開催。

1970年 「Expoʼ70」鉄鋼館、スペースシアター設計のための美術監督となる。

1972年 ヴェネツィア・ビエンナーレ日本館で個展を開催。

1989年 第22回日本芸術大賞受賞。

1992年 「宇佐美圭司回顧展 世界の構成を語り直そう」を開催(セゾン美術館、大原美術館、ライカ本社ビル)。

2001年 「宇佐ブレーキ美圭司・絵画宇宙」展を開催(福井県立美術館、和歌山県立近代美術館、三鷹市美術ギャラリー)。

2002年芸術選奨文部科学大臣賞受賞。

2012年 「宇佐美圭司 制動・大洪水」展を開催(大岡信ことば館)。

2012年 10月逝去。

多摩美術大学芸術学科助教授、武蔵野美術大学油絵科教授、京都市立芸術大学教授など歴任。『絵画論』(筑摩書房)他、著作多数。