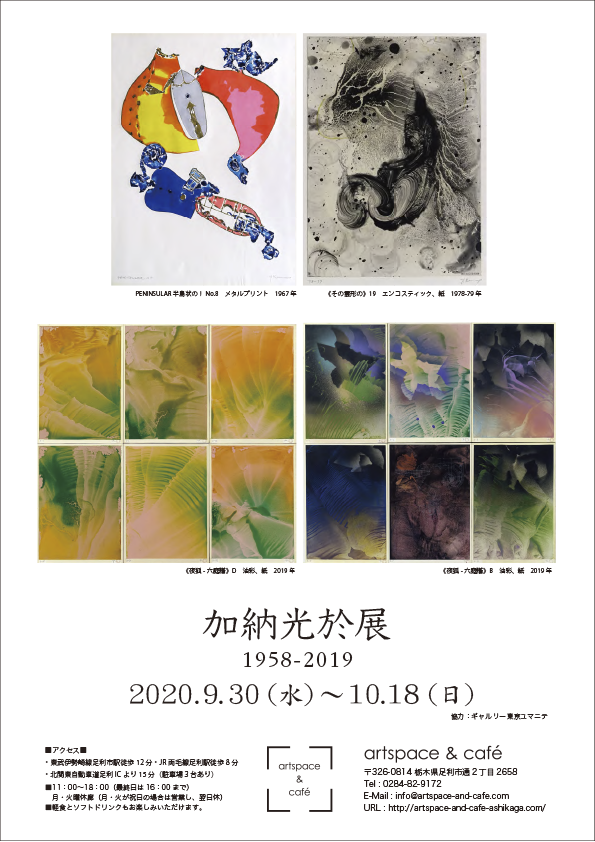

加納光於展 1958-2019

2020.9.30(Wed)-2020.10.18(Sun)

11:00~18:00(最終日は16:00 まで)

月・火曜休廊(月・火が祝日の場合は営業し、翌日休)

軽食とソフトドリンクもお楽しみいただけます。

※画像クリックでPDFが開きます

初めて間近に接した加納光於の作品は、1960年代初頭に制作されたモノクロームの銅版画だった。記憶の襞を思わせるような、反復する形象を表す黒の色彩は、画材としてのインクではなく、地中にある鉱物を砕いて燃焼させた粉末を紙上に塗布したような、未知の質感を感じさせるものだったことが思い出される。

それから15年ほどの間、さまざまな時代、各種の技法による加納の作品に触れてきた。同じく1960年代半ばの版画作品では、モノクロームと同様に鉱物の物質感を持つ青の色彩に目を奪われ、ストロークと色彩が画面をつくる1970年代以降の作品では、これらを見ることを通じて世界の断面と向かい合いっている自分を発見した。また、近年も制作が続く油彩の作品は、色彩による層の重なりが、版画作品とは在り方が異なる記憶の襞を感じ取らせてくれた。

私が加納光於の作品に見てきたものをあらためて振り返ると、主題の中には記憶が、色彩をはじめとする造形の源には「炎」が存在していることに思いがいたる。作品のもととなる記憶は、加納自身の意識の中にあるものだけではなく、私たちの存在を包んで成り立たせる世界が内に含む、時代や場所を越えた普遍的な記憶が重なり合っているように思われてならない。そして色彩は、絵具という存在を超えて、物質が燃焼するような、あるいは、燃え立つ炎が発する光そのものが眼前にあるような、無二の質感をまといながら作品を彩っているのである。

篠原誠司(足利市立美術館 学芸員)

加納光於 Mitsuo Kano

1933年、東京に生まれる。病弱な少年期の中で、物事を凝視する力を得た後、生物学者の助手となる。ほどなく銅版画を独学し、顔料から溶剤まで全てを自身で調合してつくる独特の手法によって作品を発表。1956年、瀧口修造の企画により初の個展をタケミヤ画廊で開催した後、南画廊、南天子画廊などでの個展をはじめとして、国内外のギャラリー、美術館で展覧会を行う。作品は、1960年代には流動するようなかたちがモノクロームで表される版画によるものを、1970年代以降は、油彩も加えて、色彩が氾濫するものを発表するなど、時代ごとに変貌しながら、自然の物質の中に世界の姿を見つめるような、独自の表現世界を展開している。